固态电池“概念狂欢”下的行业定力

导读

固态电池被资本市场热炒为“锂电池的终极形态”,最近更是成为了A股市场的“新宠”。在游资与概念的裹挟下,固态电池相关企业股价轮番上涨,仿佛量产爆发已近在咫尺。然而,喧嚣过后,行业终将回归理性。作为一项仍主要停留在实验室阶段的前沿技术,固态电池距离真正的产业化,仍有相当长的路要走。

笔者跟踪固态电池技术已有八年,曾多次参加中国科学院物理所高比能电池研讨会及日本电池研讨会,撰写过多份行业报告。据我了解,全球排名靠前的电池厂商,几乎都在布局固态电池,但普遍面临技术瓶颈,短期内难以实现规模化量产。固态电池被业内视为未来“锂电圣杯”,但真正实现商业化仍需时间与耐心。

在天津市滨海新区举办的第二十一届中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上,与蜂巢能源董事长杨红新的交流中,他表现出难得的冷静与战略定力。他表示:“蜂巢能源当前的首要任务是做好液态电池,再稳步推进半固态电池产业化,最后才向全固态发起总攻。当然同时也在积极进行技术储备。”

固态电池的期望与现实:挑战重重

全社会都对高能量密度和卓越安全性的固态电池充满期待,认为是锂电产业发展的美好未来。但事实上固态电池的技术创新包括材料、工艺、结构以及设备等,是一个复杂又相互依赖、相互掣肘的系统工程。

在固态电池相关的学术会议上,与会中外专家演示完各项数据后,都会在最后慎重地说明:“上述数据在某个条件下测试获得”。

根据我多年跟踪结果,可以负责任地说:“在现有材料条件下,还没有既能保持≥400Wh/kg能量密度,又能在室温下、常压长循环使用的全固态电池。真正的全固态电池在全球范围内依然停留在实验室和小试线阶段。”

但是出了学术讨论范畴,到了投融资、招商引资、二级市场就完全两码事了,充斥着大量固态电池的“虚假宣传”与“概念炒作”:有的企业宣称已实现“全固态量产”,有的发布“能量密度突破500Wh/kg”却拿不出实物验证。

这些浮夸之风不仅误导了市场,也让很多真正踏实做研发的企业倍感压力。

蜂巢能源也面临这种认知冲突。技术团队深知,全固态电池在固-固界面、材料体系、制造工艺等方面存在多重难题,绝非一蹴而就。

而部分投资人及智能电车客户则希望尽快看到成果,甚至质疑:“别人都已经出来了,你们是不是技术不行?”“是不是投入不够?”“要不要换技术路线?”

面对这种急功近利的声音,蜂巢能源并未盲目跟风,而是选择以技术为本、稳扎稳打,制定了“深化当下、攻坚中期、突破未来”的三步走核心战略,具体内容如下:

第一步是“深化当下”:即巩固目前的动力与储能电池基本盘,锻造具有全球竞争力的产品。

蜂巢能源基于创新的“短刀+飞叠”电池平台,借助独有的飞叠技术和结构创新(如龙鳞甲结构、堡垒结构),坚定推行三元和磷酸铁锂并行发展、增程式与混动和纯电动同步发展的战略,将磷酸铁锂和三元锂电池的性能、安全、成本做到全球领先水平。

当前蜂巢能源量产技术中积累的热复合叠片技术与智能制造经验,也为半固态/固态电池的研发奠定了坚实基础。

同时,蜂巢能源的“短刀+飞叠”是自己原创的,完全没有专利攻防隐患,可以放手一搏,这在两超多强的锂电池格局里是独有的。

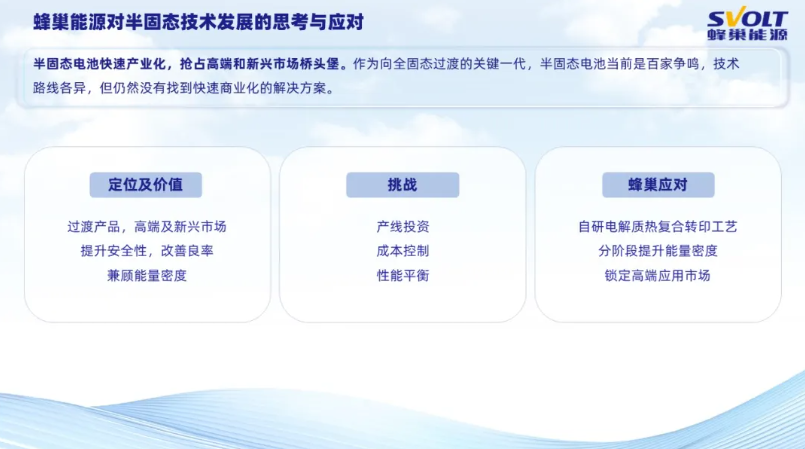

第二步是“攻坚中期”:推动半固态电池快速产业化,抢占高端和新兴应用场景。

作为向全固态电池过渡的关键一代,当前的半固态电池技术路线各不相同,全行业尚未找到快速商业化的解决方案。

蜂巢能源积极应对,通过自研电解质热复合转印工艺,可以实现半固态电池在现有产线兼容生产,省了一大笔新的投资,订单一到,马上可以大规模生产;并且分阶段有节奏地提升电池能量密度等关键指标,提升电池安全性、改善生产良率与直通率,锁定高端与特定应用场景,实现产线投资、成本控制、性能的综合平衡优势。

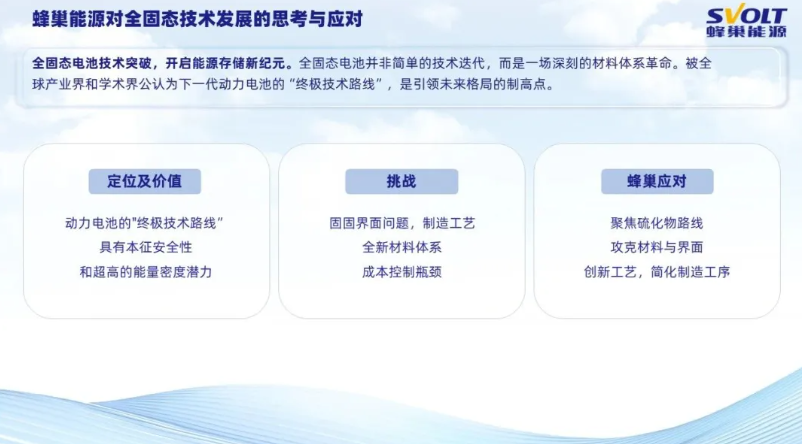

第三步是“突破未来”:在半固态的技术、工艺、实践基础上,实现全固态电池技术突破,开启能源存储新纪元。

全固态电池不是很多人认为简单的技术迭代,而是一场难度极高的深刻材料体系与电化学工程革命,它是指路明灯,是动力电池的终极路线和解决方案,也是未来行业格局的制高点,但也是难度极高的,有很多专家甚至悲观地认为“这辈子都看不到全固态电池量化上车“。

蜂巢能源在全固态电池研发领域,聚焦于硫化物技术路线,积极攻克材料与界面难题,创新制造工艺以简化制造工序,应对固固界面问题、制造工艺难题及成本控制瓶颈等挑战。

目前,蜂巢能源已具备从材料到电芯的全栈自研能力,例如开发出高空气稳定性的硫化物固态电解质材料,解决固态电解质与高镍正极材料的界面兼容问题,实现全固态电芯制备,未来还将按计划持续推进全固态电池的技术突破与样品开发,逐步向产业化迈进。

小结:基于行业现状,蜂巢能源“三步走”战略:先确保基本盘、再到半固态、最后到全固态。这种渐进式创新策略既规避了全固态电池产业化初期的技术风险,又为下游智能电车企业提供了切实可行的解决方案。

蜂巢能源的“三步走”战略:从液态到固态的理性演进

1. 深化当下:液态电池仍是基本盘

蜂巢能源深知,液态锂离子电池仍是当前市场的绝对主流,是支撑未来技术创新的根基。公司基于短刀电池平台,通过叠片技术和结构创新(如龙鳞甲结构、堡垒结构),在三元与磷酸铁锂并行发展中取得领先地位。

目前,蜂巢能源已形成“4+1”液态电池产品矩阵,覆盖EV、PHEV、商用车、储能等多个应用场景。其产品具备高安全性、高能量密度、长寿命、快充能力强等优势,为后续固态电池技术的研发奠定了坚实基础。

2. 攻坚中期:半固态电池是必由之路

蜂巢能源将半固态电池视为通往全固态的“桥梁”,其定位是过渡产品,主要服务于高端乘用车、eVTOL(电动垂直起降飞行器)、机器人等新兴市场。

当前,半固态电池技术路线众多,包括正极包覆掺混、凝胶半固态、涂覆技术等,但普遍存在工艺复杂、成本高、性能不稳定等问题。蜂巢能源通过自主研发,全球首创“电解质热复合转印工艺”,实现了以下突破:

工艺兼容性高:完全兼容现有产线,不增加额外投资;

隔膜转移率突破:从最初的约20%提升至95%以上;

性能优异:实现100%不热蔓延;

HIPOT良率提升10%,压差不良率降低6%,安全性能提升50%;

成本低:是当前行业成本最低的半固态量产方案。

根据规划,蜂巢能源将在2025年实现第一代270Wh/kg方形半固态电池量产,2026年开发400Wh/kg级别产品,2028年推出450Wh/kg半固态软包电芯。

此外,蜂巢能源已建成全球首条2.3GWh半固态电池产线,产品已获欧洲豪华品牌EV车型定点,并在eVTOL领域获得某个央企订单,预计2025年11月开始量产交付。

3. 突破未来:全固态电池的技术制高点

蜂巢能源认为,全固态电池并非简单的技术迭代,而是一场深刻的材料体系革命,是下一代动力电池的“终极路线”。其具备本征安全性和超高能量密度潜力,但也面临固-固界面、制造工艺、材料成本等多重挑战。

为此,蜂巢能源选择聚焦硫化物固态电解质路线,并实现了以下关键突破:

材料开发:通过氧掺杂与磷硫元素调控,开发出高空气稳定性的硫化物电解质;

界面优化:采用表面融合包覆技术,解决电解质与高镍正极的兼容性问题,实现220mAh/g比容量,循环寿命达1200次;

工艺创新:将转印、模切、叠片、静压四道工序集成为“热复合叠片”一道工序,生产效率提升100%,大幅提升量产可行性;

样品成果:已开发出20Ah全固态电池样品,能量密度达380Wh/kg,循环寿命超过450次。

根据技术路线图,蜂巢能源将在:

2025年底:完成10Ah级全固态电芯开发,能量密度达400Wh/kg;

2027年前:完成容量大于60Ah、能量密度400Wh/kg的样品开发;

2028年:开发70Ah以上、能量密度达500Wh/kg的全固态电芯。

产业化布局:从“半壁江山”到“全新纪元”

蜂巢能源的固态电池战略不仅聚焦于技术突破,更注重市场应用与产业化落地。公司提出“先半固态、后全固态”的发展路径,兼顾技术成熟度与市场接受度,推动固态电池技术的商业化进程。

在应用领域方面,蜂巢能源积极拓展:

新能源汽车:高端乘用车、PHEV、商用车等;

低空经济:eVTOL、无人机等;新兴市场:人形机器人、AI设备、储能系统等。

其产品规划覆盖2025至2030年,涵盖270~500Wh/kg多个能量密度等级,适配不同应用场景需求。到2028年,蜂巢能源计划实现450Wh/kg半固态电池与500Wh/kg全固态样品的双轨推进,真正迈入固态电池的“全新纪元”。

互联网时代,在资本压力下保持战略定力尤为重要

最近罗永浩与西贝莜面村贾总给大家演绎了一场真实的公共关系案例。

企业家可以在企业内部主导决策、树立权威,但在互联网的公共舆论场,必须清醒认知自己“被评判者”的角色。

同样的道理,在动力电池领域,蜂巢能源也是获得众多投资机构投资的头部企业。在互联网时代,也没有独立的“企业王国”,只有顺应投资人对“知情权、安全感”的需求,才能赢得支持。不与批评对抗,而是将批评者转化为监督者、同行者,同时保持经营企业的战略定力,才能从根源上消解疑虑。

固态电池的技术创新涉及聚合物、氧化物、硫化物等固态电解质材料,以及固体电解质制备、电极涂覆、电池组装等生产工艺及设备等,是跨九大一级学科的系统工程,难度很大。

固态电池其实已经热闹很久了,光丰田汽车宣传要装车的计划都改了两次。最早的一次,我记得是2017年就宣传很快就要装车,掐指一算,已经过去8年了,即便如此,丰田的固态电池装车计划依然遥遥无期,至少我们在雷克萨斯上海工厂投产的前三款车里,没有固态电池的身影。

目前,关于行业内的普遍共识是:2027年小批量装车,或在特殊领域开展示范性应用;2030年大规模量产。行业排名靠前的企业都很坦诚认为:全固态电池当前仍不成熟,还有诸多努力空间,真正量产为时尚早。

着急的反而是资本市场,从二级市场扩散到一级;然后是暂时销量落后的智能电车企业也很着急,指望固态电池能帮他打下江山。

在这场固态电池的“概念狂欢”中,蜂巢能源选择了最难走的一条路——不炒作、不跟风、不妥协,而是以技术为锚、以产品为证、以产业化为目标,脚踏实地推进固态电池的研发与应用。

小结:蜂巢能源用“电解质热复合转印工艺”打破了半固态电池的量产瓶颈,用“热复合叠片工艺”简化了全固态电池的制造流程,用实实在在的产品与数据回应了市场的质疑与期待。

最后

现在全行业大多以固态电解质与隔膜结合为固态电解质膜、以硅碳来做负极,结合干法工艺等进行生产工艺与装备协同攻关,有望做成一个中国特色的固态电池。

可能最终产品不是原来冀望的全固态电池,产品性能大概率没有原来想象的全固态电池那么好,但会比现在液态锂离子电池好。

无论最后结果如何,蜂巢能源以开放、沟通的心态与投资人、智能电车企业沟通,以战略定力坚持“三步走”,无疑是互联网时代科技企业正确的方式。

(本文作者顾国洪,中国汽车工程学会汽车经济发展分会副主任委员,曾担任新能源汽车三电头部企业高管、两大汽车研究院副院长、两大创投机构投研院院长。)

免责声明:凡是标有来源“大湾区经济网”均为本网的文字内容原创;本内容为编辑独立观点,不代表大湾区经济网立场,文中图片为政企或百度图库公开检索及配图。其他均来自本网“授权媒体”或互联网,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。本网仅供传播,不代表本网立场,且不承担任何责任。如涉及版权问题,请作者持权属证明联系侵删。

证券之星

证券之星金融信息服务平台